|

タッチフォーヘルス 創始者 |

|

7日間で14筋(経絡)バランス調整を |

この経絡CG動画を見れば、

経絡の流れをしっかりイメージ出来ることでしょう!

|

14筋体操 |

鬼滅14筋体操

14筋体操をダンサーがアレンジするとこうなる!

https://www.youtube.com/watch?v=RhNUyEabROE

BU音戸 佐藤志津子

狂言風14筋体操

愛知県でタッチフォーヘルス インストラクターをしている海野いず美さん

彼女は、元々 着付け教室の先生でした。

しかし、型を教えるだけで、そこにエネルギーがない為、生徒もなかなか集まらない状況でした。

それが、大きく変わるキッカケとなったのが、「人生が変わるタッチforカラオケ」です。

|

新たなビジョンを描きながら |

さあ、お気に入りの14筋体操は見つかりましたか?

是非、毎日のセルフバランス調整を習慣化して下さいね。

武井壮が最初に言っていたように

「どんなことでも1ヶ月間集中してやればその分野で誰よりも抜きん出ることができます。

そして、もう一つ大切なことは、

前向きなビジョンを描きながらバランス調整を行うことです!

視力回復は単に視力そのものを回復するだけでなく

真実を見ること、未来のビジョンを見ることにも繋がって行きます!

|

ムーブメントを起こす |

ムーブメントの起こし方

|

人生が変わるタッチforカラオケ |

「人生が変わるタッチforカラオケ」

カラオケは、歌詞のメッセージ、音のエネルギー、映像からくるイメージなど

様々な感覚が浮上する為、その状況でセッションをするのはとても効果的です。

自分の持ち歌で常に「酔いしれられる歌」は、実はその歌に伴う感情がループしている為

その歌を歌うことで、その歌詞と似たような人生に固定化されている可能性があります。

だからこそ、その歌を100%歌い切ることで、そのループを卒業し、

新たな人生にシフトさせることが出来るのです。

|

味覚センサーに働きかける |

|

肩こり・寝つき・寝起き |

|

アドラー心理学とタッチforヘルス |

勇気づけ(encouragement)とは、アドラー心理学の対人支援における理論・技法のことで、自分自身や他者に「困難を克服する活力を与えること1」です。

まず「人間はつねに変化し、成長しつづけるもの」であるとアドラー心理学では考えます。

しかし、変化・成長のためには大なり小なり困難をのりこえる必要があります。

そして、困難をのりこえ、成長していくにはエネルギーが必要。

そこでアドラーは人間が変化・成長するためのエネルギーを「勇気」と名づけたのです。

|

勇気とは、困難をのりこえ、変化・成長し続けるために必要なエネルギーのこと ※『勇気づけの心理学』(岩井俊憲著)では、アドラー自身の言葉を踏まえつつ「勇気」を以下の3つに整理しています |

ここでもう一度、最初の勇気づけの定義をみると、勇気づけとは「困難を克服する活力を与えること」となっています。

- 困難を克服する→変化・成長する

- 活力を与える→エネルギーを与える

と読み替えると、勇気づけとは

「変化・成長するためのエネルギーを与えること」だとわかります。

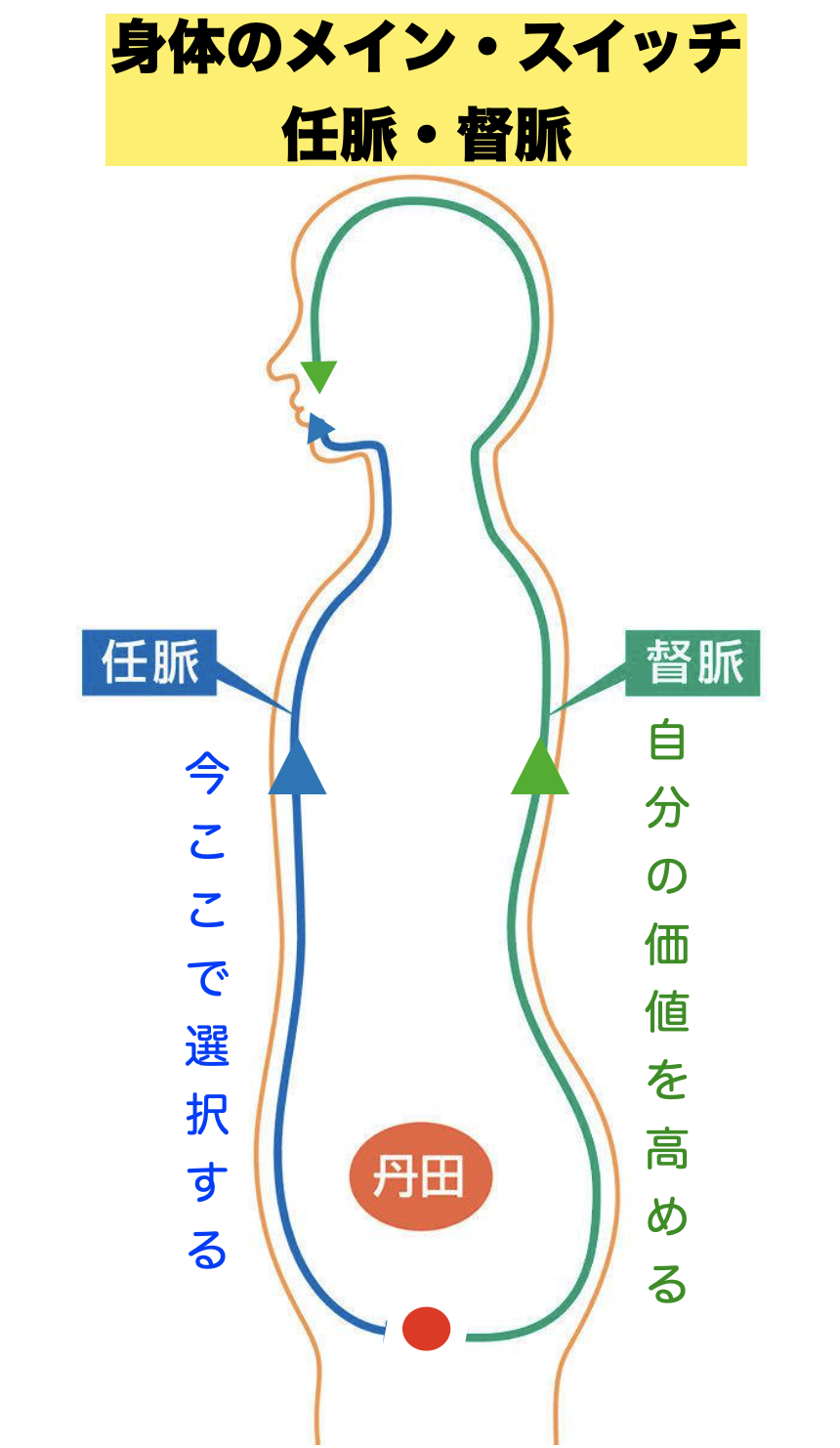

ということは、タッチforヘルス で言うならば、常に最優先で調整するメイン・スイッチ

任脈:今ここで選択する

督脈:自分の価値を高める

と言うことを、言葉掛けで行うことだと言えます。

|

勇気づけとは、変化・成長するためのエネルギー(勇気)を与えること |

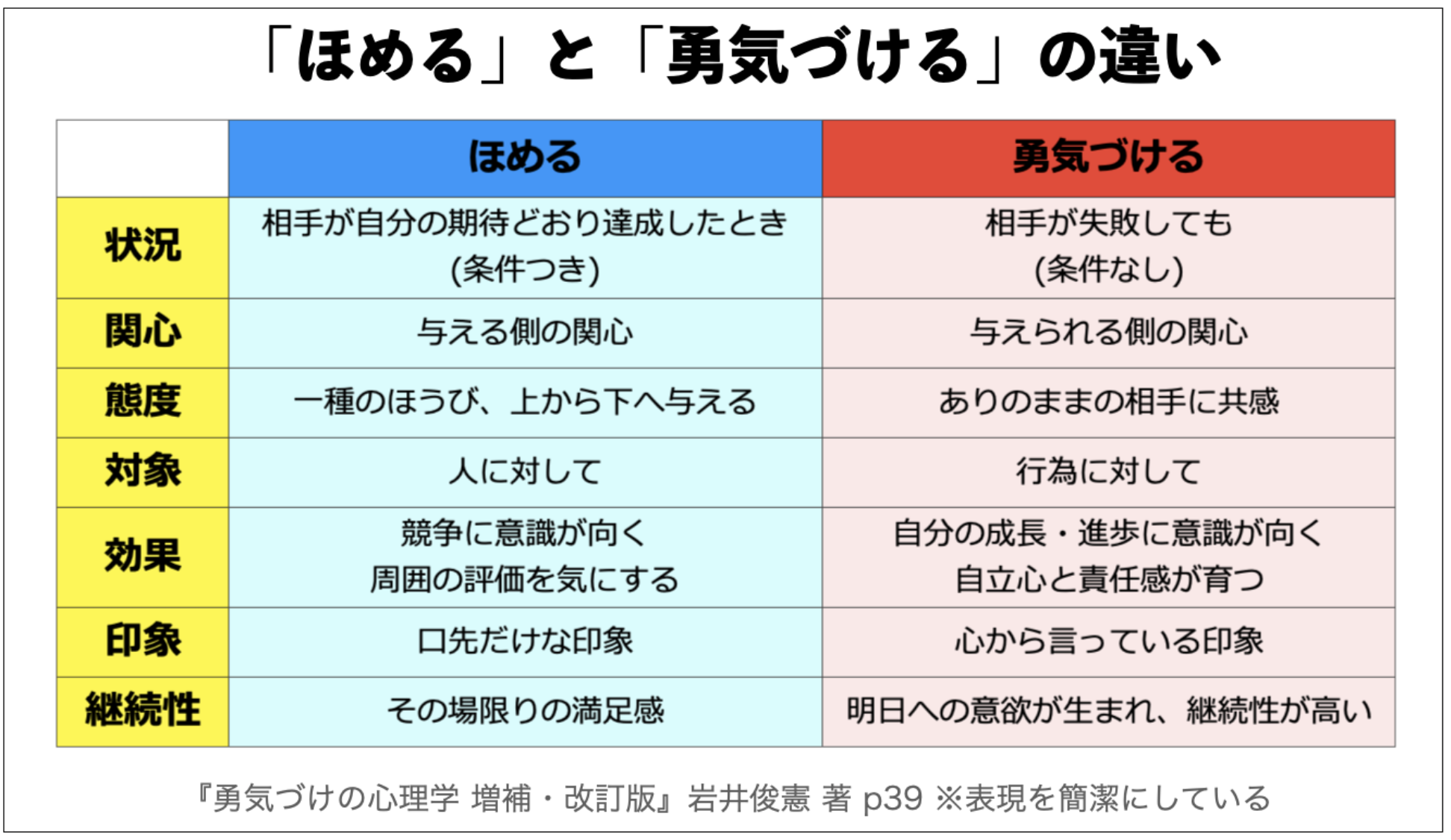

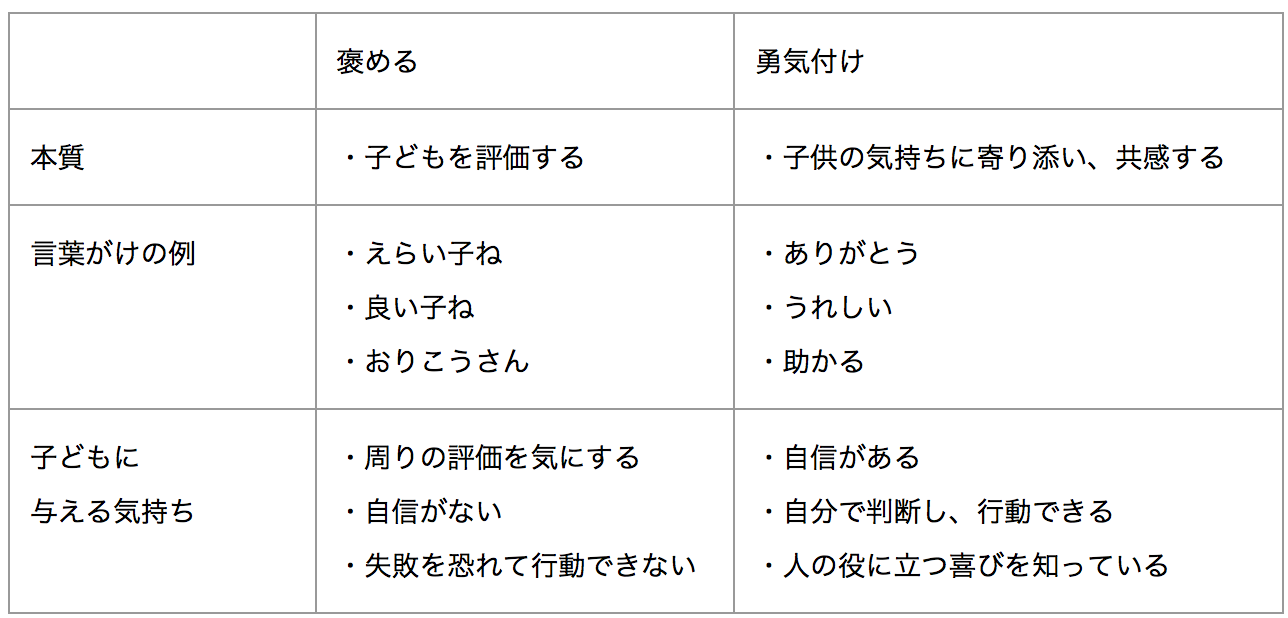

「ほめる」とは、

何かができたときの

「結果」を評価することです。

・100点をとって、エライ!

・かけっこで1位、すごい!

・作品が表彰されて、すばらしい!

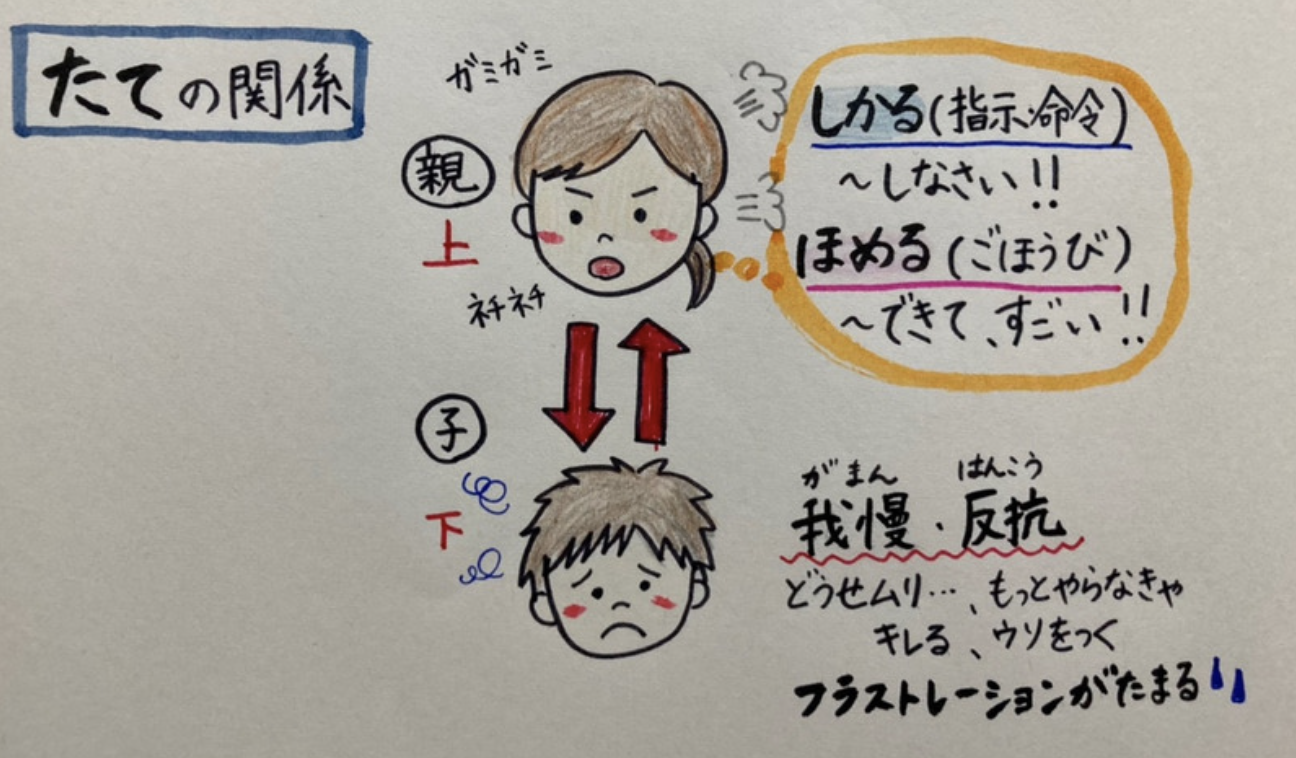

というように、親が子どもの上に立って「縦の関係」で子どもに伝えれる言葉となります。

親にとって達成してほしいことがあり

それができた⭕️ アメ(ご褒美)

できなければ❌ ムチ(罰)

という状態です。

対して

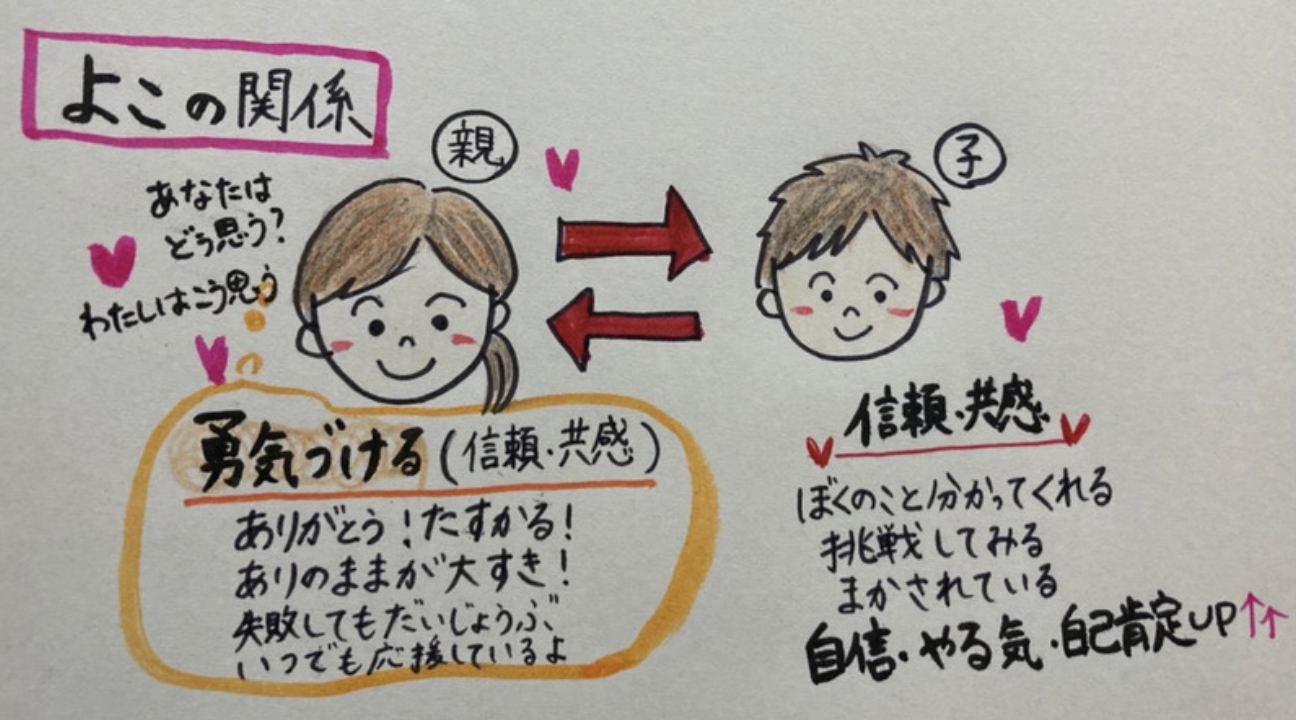

「勇気づけ」とは、「姿勢」や「過程」に注目することで

子どもが自信とやる気を引き出す姿が見られるようになります。

・うれしい!たすかる!ありがとう!

・がんばっていること知ってるよ

・ちゃんと前に進んでいるよ

・あなたが嬉しいと私もうれしい

・失敗はチャレンジのあかしだよ

親子関係を上下ではなく「横の関係」としてとらえ

子どもをひとりの人間として尊敬・信頼の気持ちで関わろうとします。

できても、できなくても⭕️ !

進んでいること、立ち向かったことが⭕️ !

いつでも味方だよー!

という感じです![]()

|

「誉める」と「勇気づけ」の具体例 |

逆効果?過度なプレッシャーを与える褒め方とは?

勇気づけの子育てでは、ほめることの副作用に注目することも特徴的です。

いきなりですが、わかりやすい例から紹介します。

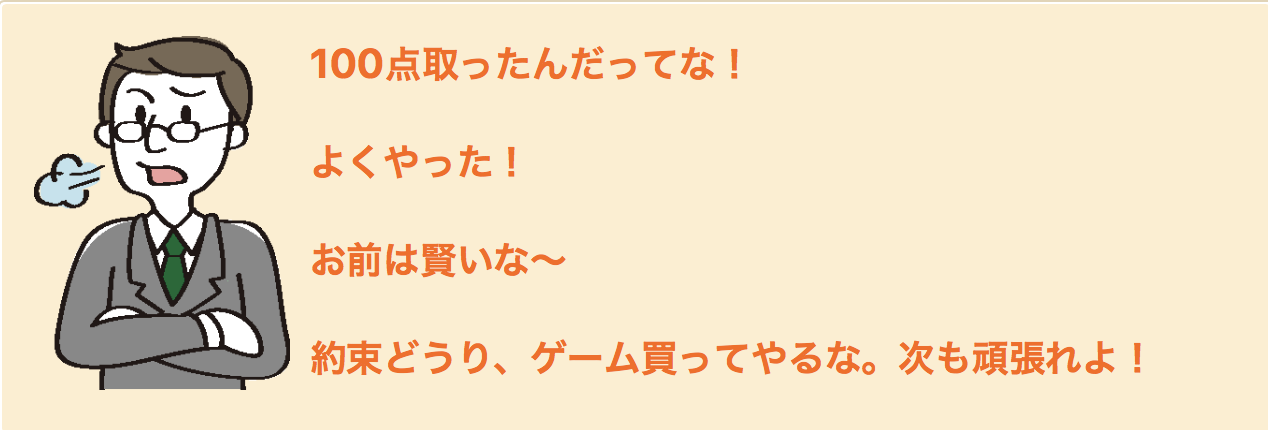

学校で100点を取ってきた息子に対して、普段、子育てに関心のない超厳格なパパからの褒め責めと、激励責めです。

これが勇気づけになる確率は低く、子供はやる気を無くしたり、過度なプレッシャーを感じてしまうかもしれません。

逆効果になってしまうポイント

それでは、上記でご紹介した例の何が逆効果になってしまうのか?

ひとつずつ確認してみましょう。

◾️100点取ったんだってな

この褒め方は、なんだか、結果しか見てないと思ってしまいます。

100点取らないと認めてもらえないように感じませんか?

◾️よくやった

この褒め方は、上から目線で、支配されてる感じを与えてしまうかもしれません。

父のために100点取ったわけじゃないのに、父が満足してる感じもしてきませんか?

◾️お前は賢いな

この褒め方は、僕って賢いのかなぁ~? もしかして、頑張らなくても大丈夫なのかなぁ~?。と思わせてしまうかもしれません。

さらに、もし、僕が賢くなかったら、認めてくれないのかな?

と考えてしまうかもしれません。

◾️約束どおり、ゲーム買ってやるな

この褒め方は、結果を出せば、ご褒美がもらえるんだ~。それじゃあ、次もなんかもらえるかな?

反対に、買ってもらえない場合は、もう頑張るのよそうかな~?

そして、もっと良いもん買ってもらえるかな~?

とご褒美がエスカレートしそうな予感さえしてきます。

◾️次も頑張れよ

えー。まだ頑張り続けなきゃならないのか。なんかプレッシャー!

いつも頑張ってるのになあ~

「褒める」から「勇気づけ」へ

それでは上記でご紹介した逆効果になってしまうポイントを押さえながら、勇気づけになる褒め方を考えてみましょう。

いかがですか?

いつも見守ってくれているという安心感が伝わってきませんか?

さらに、喜びを共感してもらえて嬉しいし、頑張りも分かってもらえている感じが伝わってきますよね?

「自分はやればできるんだ!」と子供は思ってくれるかもしれませんね。

「褒める」と「勇気付け」の違い

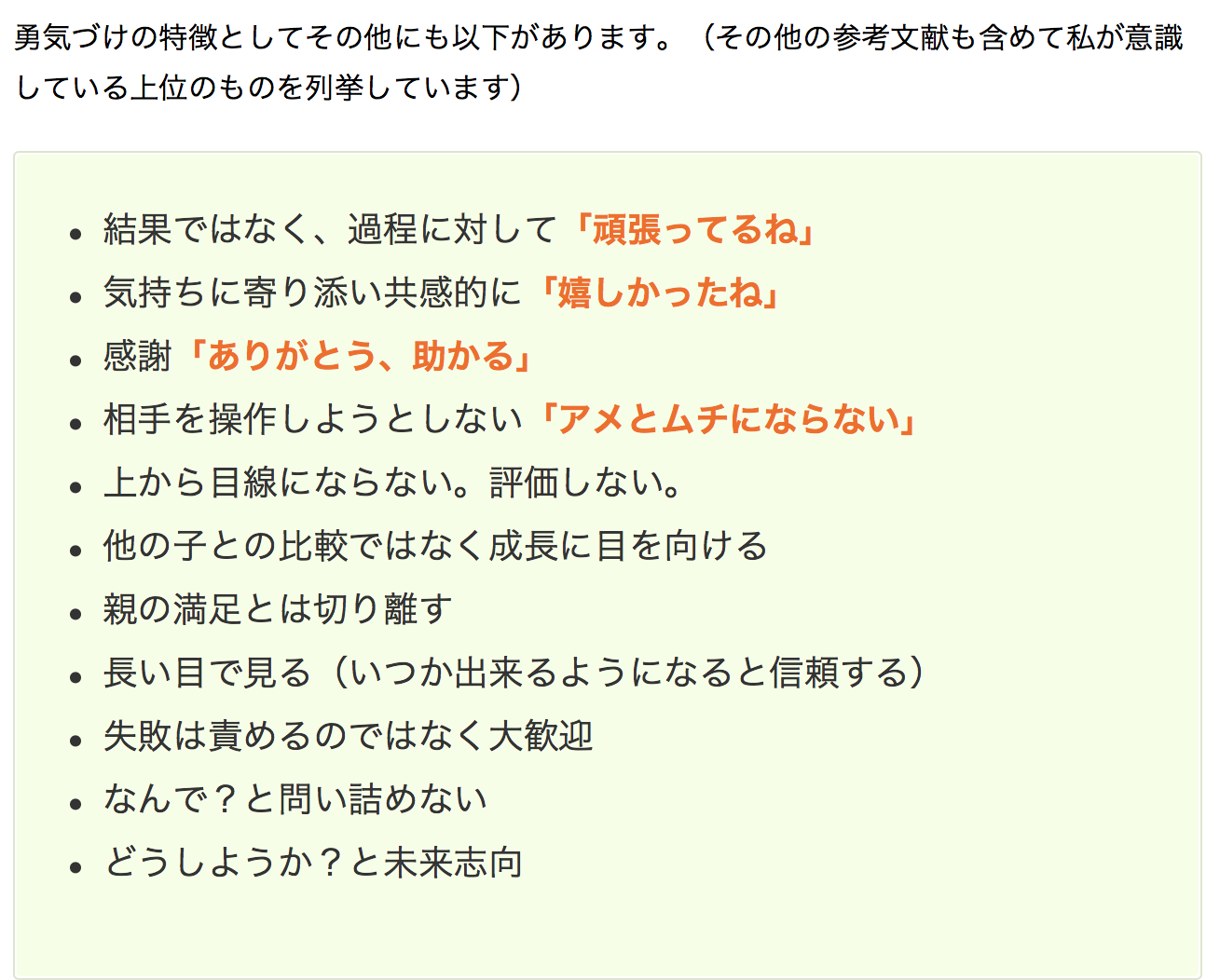

勇気づけの特徴

勇気づけになる「褒め方」

褒めることが悪いわけではありません

褒めると勇気づけは、重なる部分があり、褒めることが悪いわけではなく、褒めることは否定しなくていいと思います。

むしろ、就学前の小さい頃は、たくさん褒めていいと思います。

ただ、褒め方によっては危険が潜んでおり、褒めることの副作用が出てしまい、うまくいかないこともあるかもしれません。

褒める時は、これは副作用がないかな?勇気づけになるかな?

と考えてみてはいかがでしょうか。

例えば、結果ではなく過程を褒めれば、勇気づけになることが多いです。

逆に結果を褒める時は、ちょっと注意した方がいいような気がします。

結果ではなく過程に注目は安定性があります!

|

勇気づけ=Encouragement は |

勇気付け=braveではない

余談ですが、この「勇気づけ」という言葉も、やや誤解を招きそうです。しばしばBraveという訳語が充てられますが、そうなると「勇気」というより「勇敢」といったニュアンスが強く、我が国の気候変動に多大なる影響を及ぼす元テニス選手の方のように、ひたすら「頑張れ!諦めるな!」と連呼するイメージを思い浮かべてしまいがちです。

注:これはアドラー心理学の「勇気づけ」ではありません。

アドラー心理学の「勇気づけ」は、いわゆる「励まし」ではなく、あくまで対等な立場から本人の意志や主体性を尊重しつつ、先に紹介した「ありがとう」の例のように望ましい行動に好意的な言葉をかけたり、本人が望む方向に進めるようアドバイスしたり、明らかに間違った方向に進もうとしたとき望ましくない帰結を示してあげることなのです。

おまけ:ご褒美だって健全なモチベーション!

ご褒美に全く反応しないのも困るかもしれません。

もし、ご褒美に全く反応しないと。

- 面白くないと勉強しない。

- やりがいがないと仕事しない。

それはそれで困りますよね?

たまにのご褒美はいいと思います!

大人だって、ご褒美欲しいですよね。

ご褒美は健全なモチベーションの1つだと思います!

最高にもう一度

コラム第1回の復習です。

勇気づけとは「困難を克服する活力を与えること」

それができれば、どんな言葉だって勇気づけ!

《引用元:川崎パパ塾》

|

筋反射テストをする上での注意事項・コツ |

筋肉反射テストがなぜ取れないのか

|

老人介護施設での活動 |

老人介護とブレイン・アップデート

老人介護とタッチフォーヘルス 14筋バランス調整