舞台:GISKE

アルプス山脈の見果てぬ夢

鮎川雅子氏とは

鮎川雅子氏は、鮎川義介氏の次男である金次郎の嫁として鮎川家に嫁ぎました。

金次郎が亡くなった後、鮎川家の母と一緒に過ごし、多くのことを学んだそうです。

現在は、教育を始めとした多くの事業や、ボランティアに従事し、日産グローバル株式会社の代表取締役社長を務めています。

鮎川雅子氏は、鮎川義介の志を継ぐ方として活躍しています。

鮎川義介から学べること

現代社会の私たちが鮎川義介から学べることは多いです。

鮎川義介の生き方や考え方を参考にして、よい部分を取り入れてみるとよいでしょう。

掘っ立て小屋からスタートした

鮎川義介は、日立を創業した頃に掘っ立て小屋のような場所で、幹部を集めて勉強会をしていたそうです。

日立や、日産を始めとした日本を代表する大企業でも、最初のスタート地点は小さな場所からスタートしています。

鮎川義介は、ゼロから立ち上げる気概がある方でした。

途中で合併されたり、人から依頼されてその企業の社長や役員になったこともありました。

創業者は常に臨機応変な判断力を問われますので、とても優秀な経営者だったといえます。 。

企業に大事な人間性

確かに会社というのは誰でも設立できますが、責任感がなかったら企業は起こせないと言います。

そして、企業を存続させるということはお金だけではなく、人間性が必要不可欠です。

経営者の人徳、人の使い方や活かし方がわからなければならないといえます。

現代のビジネスでもそうですが、最終的に人はお金では動かないともいいます。

つまりこの価値観は、今も昔も変わらないことであるといえます。

名前を残さない

鮎川義介は銅像も建てず、名前を残さないことを徹底していたそうです。

何かを残すことに対して、人間というのは保身になってくるものであると言います。

例えば企業でも会社を創業してから、最初はさまざまなことをおこないますが、ある程度安定してくると保身になる傾向があるといいます。

今は保身にならず、日本や世界のためにどうしたら多くの人たちを幸せにできるかという無私奉公な思いを持って、ビジネスに取り組むことが大切だということです。

日本に足りないもの

鮎川雅子氏が海外で仕事をしたときに感じたことは、日本は仕事に対する責任感が弱い人が多いとのことです。

例えば、日本の人は海外でこれをぜひやってくださいと言われたときに、それを持って帰って数ヶ月返事が来ないそうです。

中国や韓国などのほかの国では即決で、後から考えればいいと言う発想を持っています。

グローバルに展開できるリーダーとして、スピード感を持って責任を持たせるような組織にしておくことが大切です。

常に自己変革を考え、今の時代に自分はどうすべきか、自分のみでなく日本がよりよくなるためにはどうしたらいいかを念頭に置いて欲しいとのことです。

日本を守る、また次の世代にバトンをつなぐ際、よいものを残していこうという気持ちを大事にして欲しいと言います。

付加価値を入れる

これからは職業に付加価値を入れることが大切で、そのときに鮎川義介の発想、創造性やインスピレーションが役に立ちます。

ただ事務仕事をしていればいい、ただ守りきればいいではなく、後悔のしない人生を生きて欲しいということです。

自分だけが幸せならいいということではなく、以下のことを常に心に問いて欲しいと言います。

- あなたが何をしてあげましたか

- この日本に何を残しましたか

鮎川義介が大切にしていた価値観・商売哲学

鮎川義介は、誠実な仕事、嘘をつかない仕事をしていただきたいと言います。誠実さがあれば信用獲得につながります。

一時的な目の前にあるお金を欲しいから、例えば誠実でない仕事をしてしまうとしましょう。

しかし、人間というのはある意味では、自業自得と言うように必ず自分に戻ってくると言います。

そうであるなら、本当に誠実な嘘のない仕事をしていただきたいと思っているとのことです。

いろいろな経験をして人徳や心を磨きかけて仕事に取り組んで欲しいと述べています。

鮎川雅子氏は、そんな鮎川義介のような生き方をする人が、今こそ多く輩出されて欲しいと感じているそうです。

今を生きる私たちが幸せだと感じるお仕事や生活を広げて欲しいと言います。

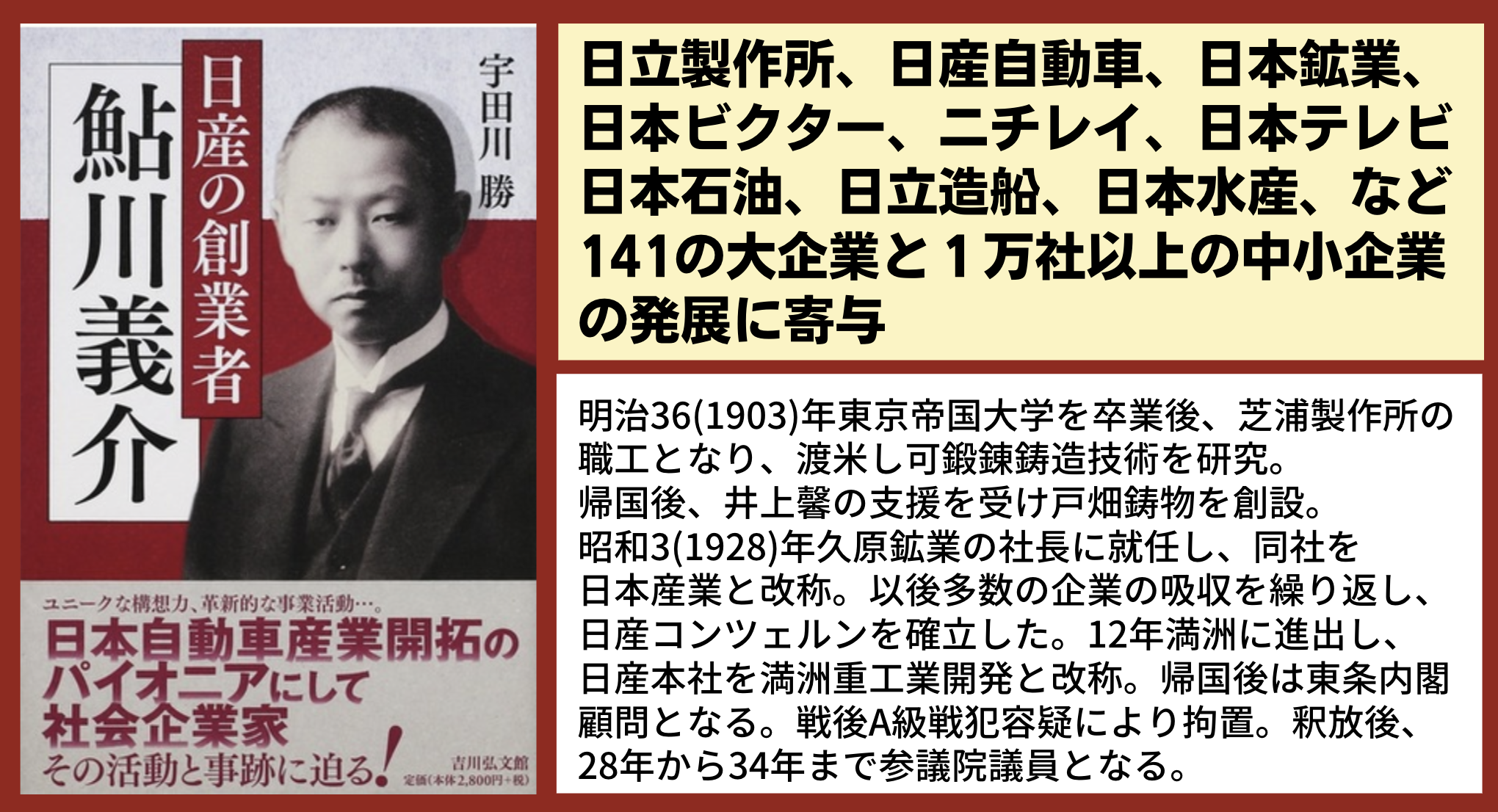

日産自動車、日立製作所をつくった

「重工業王」鮎川義介

恵まれた環境に甘んじることなく、確固たる信念と行動力で自らの道を突き進んだ“重工業王”。「低処高思」な生き方を貫いた“ギスケイズム”とは。

日産自動車、日立製作所などを傘下とした日産コンツェルン総帥・鮎川義介

「元来、生物だけが意識をもっているとおもうのは人間の錯覚で、神は万物にそれを与えている。それを善用できるのは、“愛のつながり”以外にはない」。これはかつて“重工業王”といわれた男がいった言葉である。これは会社というものを“生きもの”としてとらえた、いかにも日本人らしい企業観だ。その人物は、あくまでも現場主義にこだわり、日本の “伝統的人情” というものを忘れなかったベンチャーのさきがけであった。かつての日産コンツェルンの総帥・鮎川義介(1880-1967)である。

「おれは絶対に金持ちになるまい。だが大きな仕事はしてやろう。願わくは人のよくおこないえないことで、しかも社会公益に役立つ方面をきりひらいていこう」。義介は驚くべき決断をする。帝大卒業後のかれがとった行動は、その輝かしい出自と学歴をひた隠しにし、「一職工」として現場の下働きの仕事をするというものだった。「自らの身体を使って技術を体得したい」そうかれは考えた。

「低処高思」という言葉がある。イギリスの詩人・ワーズワース(1770-1850)の「生活は簡素に、思想は高貴に」からきている。高い志をもってあえて低い所に身をおくといった意味だ。「先験的」な一大事業を成し遂げた事業構想家には、こうした行動形態をとる人物が意外と多い。かれらに共通するのは、それまでに積み上げたキャリアをかなぐり捨て、新しい世界で自分の道をきりひらいているということである。「キャリアアップ」などという概念はかれらにはなく、スタートラインに立つことで見えてくるものがあることを知っているのだろう。「人間には反発心が大切である」「経験は蓄積資本である」と義介自身は語る。

この「低処高思」な生き方を貫いた“ギスケイズム”ともいうべき鮎川義介の「事業構想観」はどのようにしてつくられていったのか、その背景と実態に迫ってみたい。

日産自動車の代表的ブランド「ダットサン」Photo by Ypy31

「一職工」からスタート

鮎川義介は、1880年(明治13年)11月、7人兄弟の2番目として山口県山口市に生まれる。母方の祖母は、あの明治の元勲・井上馨(1836-1915)の姉だ。井上馨は義介にとっては大叔父にあたる。ふたりのつながりは浅くはない。

鮎川家は長州藩で中級以上の士族であった。しかし明治維新後、一家は没落し困窮した。世渡り下手な父・彌八は、山口県の下級官吏などを務めていたが、鮎川家はいわゆる“貧乏士族”の典型で、「あえぎあえぎの生活」だったという。

義介が12、3歳のときである。家族とともに洗礼を受けた(洗礼名はフランセスコ・ザペリヨ)。義介少年は、熱心に日曜ミサに通い、そこで出会った人物から英語や漢籍を学んだ。このとき師事したフランス人宣教師・ビリヨン神父(1843-1932)は、その後のかれに大きな影響を与える。神父はあのナポレオンの側近という名門の出でありながら辺鄙な地での「低処高思」な生き方を貫いた。ちなみにこの神父、あの“日本資本主義の父”渋沢栄一(1840-1931)にもフランス語を教えている。義介は、小さい頃から涙もろく優しいところがある反面、腕白で相当きかん気の強い少年でもあったようだ。戦後、吉田茂の側近としてGHQ(連合国総司令部)との折衝で活躍した白洲次郎(1902-1985)の少年時代を彷彿とさせるが、後年、このよく似たふたりは運命的に出会い、大の車好きだった白洲は義介の“右腕”となる。

「お前はきっと偉くなる」井上馨の姉である祖母のいつもの口癖だった。当時日本は「国家隆盛=立身出世」の構図が成り立っていた“第二維新期”にあった。その頃の「人づくり」とはすなわち、中央に出て行って活躍する若者を育てることにある。義介が通った旧制山口高校でもまたそうであった。ただその教員のなかに、のちに「西田哲学」をうちたてる西田幾多郎(1870-1945)がおり、おそらく義介も哲学的思索の一時期をえたであろうことは想像に難くない。その後の義介の「低処高思」な生き方をみたとき、そこに西田の「原点回帰」の思想が多分に影響していたとみたほうが自然であろう。義介は、大叔父から「貴様はエンジニアになれ」といい渡され、エンジニアを志す。当時エンジニア志願者はマイナーだった。

東京帝国大学工学部を卒業した義介は、井上馨が強くすすめる三井財閥入りを蹴った。井上馨の家に出入りしていた財界人たちを見てきて、進んで使われてみようなどという人物はひとりもいなかったし、また当時の日本経済の主流だった財閥になど全く興味がなかったからだ。むしろ義介は、当時の立身出世の風潮に疑問をもちはじめていた。

かれは「一職工」として芝浦製作所(現・東芝、田中久重が創業した田中製造所が前身)に入る。そしてまずは、仕上げ工から始め、機械、鍛造、板金、組み立て、鋳物を、まさに身をもって学んでいった。給金不足を補う必要から小さな工場の手伝いもやった。また日曜日になれば、井上主催の「工場視察」にこっそり紛れ込んで70から80もの工場見学もした。

「日本で成功している企業はすべて西洋の模倣である。ならば日本で学んでいても仕方がない」。日本での勉強に「限界」を感じた義介は、アメリカ渡航を決意するや、米貨客船ダコタ号の移民向け4等船室に乗り込んだ。それは当節はやりの「西洋留学」などといった華やかものではなく、またしても北米の田舎町の鋳物工場で週給5ドルの「見習工」として雇われたことであった。義介は、鋳物屋の親方の家に寝泊まりしながら鋳物技術を必死で身につけた。反射炉から流れ出る溶鋼を運ぶような危険な作業もいとわなかった。そこで労働者としてえた貴重な体験はやがて「信念化」していく。それは日本人には世界に誇るべき手先の器用さや几帳面さ、勤勉さがあるというものだった。

帰国後、義介は井上馨に「鋳物工業の将来性」を強く訴えた。そして、北九州市に「戸畑鋳物」(のちの日立金属)を設立する。1910年(明治43年)、義介30歳。かれの言葉を借りるなら、それは「一本の糸がきれることなく」続いていく日産コンツェルンの始まりであった。

鮎川の生き方「低処高思」の由来はイギリスの詩人・ワーズワースの「生活は簡素に、思想は高貴に」

並外れた「先見性」

アメリカで“新知識”をえてきた義介は、いち早く日本における「自動車産業の将来性」を予見していた。やがて1933年(昭和8年)には、「ダットサン」製造のための「ダット自動車製造」を設立し、翌年「日産自動車」に改称する。かれがアメリカからもち帰った可鍛鋳鉄技術はここで大いに活かされることになる。義介の優れていたところは、「川上」(可鍛鋳鉄)とその市場である「川下」(自動車)の産業開拓を同時に手がけたことであろう。やがて日本の自動車産業も、それを最大マーケットとする可鍛鋳鉄事業もともに大きく成長していく。

どうも義介には並外れた「先見性」があったようだ。満州植民地経営における満鉄の影響力低下を目論んだ関東軍が、義介に満州における重工業開発を要請し、日産コンツェルンの重工業部門を満州に移転した頃のことである。その後義介は、友人の白洲次郎からもたらされた“特殊情報”からいち早く同盟国ドイツの敗戦を察知するや、はやばやと満州に見切りをつけ、全面撤退を決断する。日本全体がまだ戦勝気分に湧き上がっていた1942年(昭和17年)のことである。この“大英断”により、多くの資本と事業基盤を日本国内に温存することができ、戦後、日産コンツェルンの傘下にあった日産自動車、日立製作所、日本鉱業(現・JXホールディングス)の各企業グループが復活・発展を遂げる伏線となっていった。

人事は「富士山型」でなく「アルプス連峰型」

義介は人事においてもまた妙手であった。かれは多様な人材の活用において、これまでのような「富士山型」ではなく、「アルプス連峰型」といったものを考案した。優秀な人がふえてくるとどうしても上がつかえてくる。しかしかれの“伝統的人情”は、ドラスティックな人事を許さなかった。そこで義介は、「縦の形を横に広げる」グループ企業化というものをあみだしたのだ。人間関係をうまく回した「適材適所主義」を実践したのである。こうして個々人のプライドを傷つけずにかれらをうまく活用することができた。

この義介の人事手法は、古くは平安時代における空海(774-835)にたいする最澄(767-822)のとった方法を想起させる。空海の死後、かれを頂点とした「富士山型」ヒエラルキーの高野山はしだいに荒廃していく。空海があまりにもカリスマ的存在になってしまい、高野山では空海の教理のみを教える場になってしまったからだ。一方、最澄のもとで「アルプス連峰型」をとった比叡山は、百花繚乱の如き「個性的」な大勢の弟子たちが独自に育っていった。最澄が中国からもち帰った多くの経典を、かれの門弟たちが自由に選び取り、のちの日本の仏教界に「多様性」という多大な貢献をしていく。

戦後、日産コンツェルンは「十大財閥」のひとつに加えられ、GHQによる財閥解体の対象となる。がしかし、義介は自ら望んで財閥をつくろうとしたのではなく、かれの「アルプス連峰型」という「適材適所主義」の人材活用の結果が、財閥という形になっていったのであろう。

吉田松陰の“座右の銘”「至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり」を鮎川も信条とした

「研究」と「実験」そして「演練」

義介は思考方法においても独特なものをもっていた。かれの思考の特徴は「研究・実験・演練」である。なかでもとくに「演練」というものを重視した。「演練」とは当時の日本海軍でいう“兵棋演習”、すなわち「シミュレーション」のことである。この画期的な方法を導入した海軍作戦参謀の秋山真之(1868-1918)はいう。「あらゆる戦術書、万巻の戦史を読めば、おのずから原理原則は引き出されてくる。みなが個々に自分の戦術をうちたてよ」。義介もまた、「物事は科学的に成り立っていないと、思わぬ結果をまねくものである。威圧や命令でどうにかなるものではない」とし、「客観状勢をよく勘案して、計画を科学的に立て、将来に対する見通しをもって、国の富を創造していく」という考え方を貫いた。

中小企業は日本の宝

義介には揺ぎない「事業構想観」があった。それは将来の日本の「国づくり」は中小企業にあるというものだった。「人間として中小企業の経営者くらい信用のおけるものはない」と考えていた義介には、「かれらは責任感が人一倍強く、一生懸命働く。そうでなければ中小企業というものは存在できない」「そこで蓄積されたものはアメリカにはない日本の大いなる“強み”である。日本人のもつ手先の器用さや几帳面さ、勤勉さこそが、戦後の日本を復活させるものだ」という確信があったからにほかならない。義介自身の言葉を借りるならば、かれらは“世界無比の万能工業人”ということになる。さらにいう。「中小企業は日本の宝だ。人間さえ良ければ、これに金さえ出せば、いいモノをつくる」。現場主義にこだわり続けた義介は、町工場で働くひとびとの目線から自らを外さなかった。

義介は生涯「人づくり」に命をかけた。例えばそれは、「熟練工」よりも、「百姓出のズブのしろうと」に技術を仕込み、かれらを育て上げて、日本各地で活躍するのをなによりの喜びとするものであったりした。晩年義介は、「余命が許されるなら、せめて人づくりの方面に何か残してあの世に行きたいものと念願している」「顧みると、わたしの長い生涯でえた最後の思想の結晶は人づくりである」と語っている。

至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり

「至誠にして動かざるものは未だこれあらざるなり」。これは長州藩の吉田松陰(1830-1859)が“座右の銘”とした孟子の言葉である。「誠意を尽くして事にあたれば、どのようなものでも必ず動かすことができる」といった意味である。松陰はいわずと知れた、私塾「松下村塾」において、その後の明治をつくる多くの偉人たちを育てあげた人物である。この松陰という同郷に偉大な先輩をもった義介もまた「至誠は天地を揺るがす」を信条とした。そして「古来、事業をなすには天の時、地の利、人の和と言い伝えられているが、これを貫くに至誠をもってしなくては成功を期すことはできない」とし、生涯“至誠”を貫いた。おそらく義介がとった「低処高思」という生き方の根底には、この同郷の吉田松陰の存在が大きく影響していたのではないだろうか。

義介の生涯はじつに単純明快である。かれの信条はただ、「誠心誠意仕事をすること」「金持ちにならないこと」「中小企業を助けること」だった。生涯に160もの大企業をつくり、しかも日産コンツェルン総帥という立場にありながら、「鮎川」と名のつく会社はひとつとしてつくらなかったし、つくればそれをだれかに任せた。そして自身の資産というものをほとんどもたなかった。かれはこうもいう。「企業の命取りの原因は中心人物の良心の麻痺症だ。良心は信用の母であり、信用は無形の蓄積資本である」。昨今の国内外における大企業の栄枯盛衰のありさまをまるで予見していたかのようだ。

義介は、多くの困難を乗り越えながら、初志を貫徹させた。それはかれの卓越した才能にもよるが、なによりも何かを成し遂げようという事業に対する“愛と情熱”があったからにほかならない。明治期の日本には、ベンチャーなどほとんど存在せず、あるのは財閥を中心とした企業だけだった。そのなかにあって義介は、当時マイナーだったエンジニアとなり、まずは日本の「モノづくり」ということからはじめたのである。

終戦後、“準A級戦犯”として巣鴨プリズンに20カ月のあいだ収監されていたとき、義介は「150年以上生きた人はあるまいが、観念的時間なら500年でも生きられる。これが私の長寿の秘訣だ」と豪語していたという。1967年(昭和42年)、急性肺炎によりこの世を去った。87歳であった。

日産館(現・物産館)は日産コンツェルンビルとして建設された